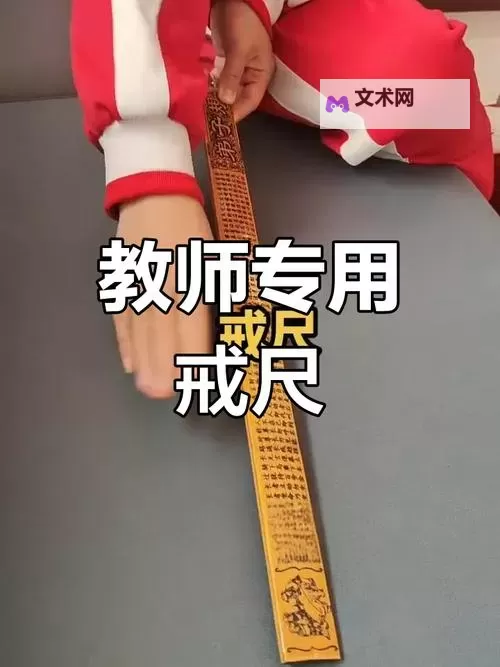

在许多人的记忆中,童年时代的教育方式似乎总离不开那一把戒尺。那一刻,老师走到讲台前,神色或严厉、或无奈,伸出手,用那沉甸甸的戒尺敲打桌面,然后用坚定的语气说道:“自己去把戒尺拿过来。”一句话,简单而充满威严,却也成为许多人记忆中那段特殊的教育变奏。它不仅反映出当时的惩戒方式,更折射出一种师生之间的默契与挑战。

这种场景在过去的学校里屡见不鲜。戒尺作为一种教育工具,似乎已成为纪律的象征。老师借由它传递着“规矩”的力量,意在让学生明白,行为需要有界限,责任需要自己承担。而“自己去把戒尺拿过来”这句话,恰恰是一种教育的转折点:它由老师主动发起,转为学生的主动参与。这不仅仅是一种惩戒,更是一场责任感的启蒙与锻炼。

在那一刻,学生的反应多种多样。有的会羞愧,有的会愤怒,但更多的是一种无声的接受。孩子们被要求主动拿戒尺,这种行为似乎在无形中告诉他们:纪律和责任,从自己开始。课堂上的气氛也随之变化,从简单的惩罚变成了一次教育的互动。这不仅让学生意识到行为的后果,也让他们学会面对错误,承担责任。

然而,随着教育观念的转变,这样的场景逐渐减少甚至消失。现代教育强调尊重、理解与引导,反对体罚和强制。在我们的教育变奏中,戒尺不再是威严的象征,而是逐渐退出历史舞台。学校提倡以沟通和理解取而代之,强调培养学生的自主性和创造力。那一刻的“自己去把戒尺拿过来”逐渐变成了过去的记忆,成为一种时代的符号,但也引发了对教育本质的反思。

反思这段教育变奏,我们不难发现,它体现了从权威到平等、从惩罚到引导的转变过程。过去,老师借用戒尺的威严传递规范,希望学生在惩罚之间学习成长。而如今,则更强调通过尊重与沟通来实现教育的目的。两者的区别,正如那一句话的变化:从“自己去把戒尺拿过来”到“引导孩子自己找到正确的道路”,在于教育理念的不同,也在于我们对学生成长的期待不同。

当然,回忆中的那一瞬间或许带有一些苦涩,但它也铭刻着一段关于成长的记忆。那一刻,孩子学会了责任,懂得了规矩,也感受到了一份来自老师的关怀和期待。即便方式不同,教育的本意依旧是希望孩子们能成为有责任心、有担当的人。在不断的变奏中,我们也逐渐明白,教育不是单一的旋律,而是由多样的音符组成的交响乐,每一次调整都蕴含着对未来的期待和关怀。

今天,当我们回望那一幕,或许会心一笑,也会深思。教育的变奏不断推进,我们在尊重传统的同时,也在探索更加 humane 和高效的育人方式。那一句“自己去把戒尺拿过来”,或许只是过去一段时代的象征,但它提醒我们:无论方法如何变迁,教育的核心都是爱与责任。只有在理解与尊重中,教育的旋律才能更加动人,才能奏出真正属于未来的美好乐章。