中国僵尸电影像夜幕中的影子,悄无声息地进入观众的视线,又在灯光昏暗的片段里逐渐清晰。这是一部影像的编年史,记录民间传说、城市焦虑与行业的自我试错。夜色成为通道,僵尸成为隐喻,破旧街巷、工厂走廊、路灯尽头的灯火都成为章节场景。

早期的影像多来自地方戏曲与民间故事的拼贴,低成本的特效与紧凑的叙事把恐惧放在身体之上。僵尸不是单纯的怪物,而象征对灾害、失业、政权变动的集体担忧。片中常出现农田、庙宇、偏僻村落,传闻如尘土在脑海里飞扬,给画面增添历史的厚重感。

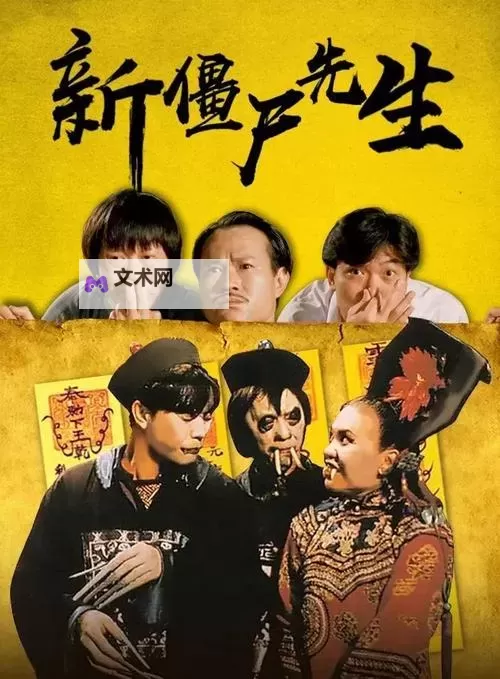

进入香港与内地的实验阶段,血腥与动作剪接并行。看似荒诞的情节背后,是对传统道德秩序的挑战。角色的救赎往往不是击毙敌人,而是选择与世界的联系。影像语言越来越讲究节拍,场景切换像脉搏,观众在冷光中感受时间的压缩。

二十一世纪的作品带着数字化的气息,特效虽仍粗糙,但叙事结构日益复杂,跨叙事线索与城市记忆并行。僵尸成为社会阴影的投射,疫情、移民、城市更新等话题同台出现。导演以隐喻的方式呈现权力关系,画面中的雾气与霓虹形成对照,使夜晚显得既危险又迷人。

西部与南方的拍摄手法相互补充,山路、港口、废墟成为独特的镜头语言。音乐与环境声的叠合增强了沉浸感,人物动机变得模糊,观众被迫在光与影之间做出判断。每部作品都像一张城市的病历,记录恐惧的起伏与社会情绪的波动。

回望这部影像编年史,丹青般的画面记录制度、道德、欲望与恐慌之间的张力。它不仅讲述一群活下去的人如何面对死者的逼近,更展现中国社会在快速变动中寻找自我定位的努力。夜色深处,声音逐渐清晰,历史因此被重新书写。