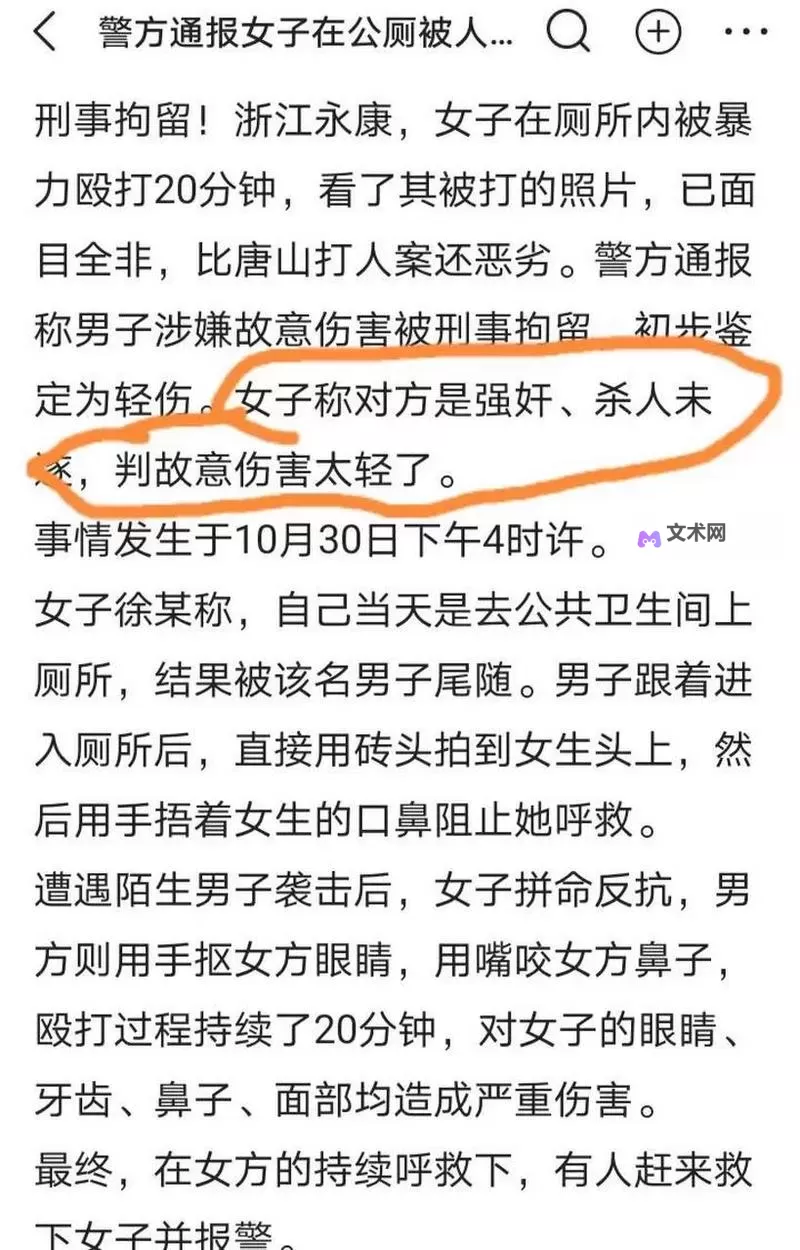

近日,一名女性在公共厕所遭遇暴力,消息随即在网络间扩散开来。她的遭遇并非个案的孤立,而是公共空间隐匿暴力的一个清晰注脚。事后她以冷静而坚定的文字回应,表达愿意直面伤痛,也愿把经历讲给需要的人听。新闻报道和她的声音彼此呼应,公众逐渐把焦点从单纯的事件转移到公共场域的安全、性别暴力的结构性问题,以及对受害者的支持体系究竟能否落地。

网络上反应呈现两种色彩。支持的声音涌现,呼吁加强公共场所的安保、提高夜间照明、完善摄像巡逻,要求城市治理者给出更具体的保护方案。也有质疑甚至指责的声音,认为事件被放大或归咎于受害者的处境。媒体对叙事的选择与镜头的聚焦,促使人们讨论隐私权与公开讨论边界,思索在不伤害受害者的前提下如何传播真相。

当事女性在痛苦中选择掌握叙事的主动权,她的回应让沉默变成一种抗争的姿态。她的勇气成为他人发声的催化剂,提醒人们在痛苦中也能寻到光。社会力量随之聚拢,心理援助、法律援助、热线与咨询渠道被更多人知晓,受害者得到陪伴与引导,知道在遇到困境时并非孤身作战。

此类事件把性别暴力的讨论推向制度层面。公共厕所等场域的设计与治理被重新审视,照明明亮而连续、安保人员与紧急通道的配置、隐私保护的边界等细节需要明确的标准。学校、企业与社区也在反思内部文化,检视是否存在对性别暴力的容忍与默许,是否给受害者提供充足的保护与信息通道,是否对施暴者实施透明而有力的处置。

面对这样的现实,社会应把关注变成行动。完善法律框架与执行机制,建立更稳固的公共场所安保体系;培养公民的同理心与监督意识,推动理性对话与建设性批评;强化媒体的责任感,确保信息披露在保护隐私的边界内进行。让每一个踏入公共空间的人都感到安全,让勇敢发声的个体得到应有的尊重与支持。