舆情信息网站像一张薄薄的镜面,折射出城市角落的情绪脉动。它把海量记录从街头对话、论坛帖文、评论区汇聚成可读的波形,时间一推一合地起伏。人们的焦虑、欢喜、期待在屏幕的光影里被放大,又被轻声归类。

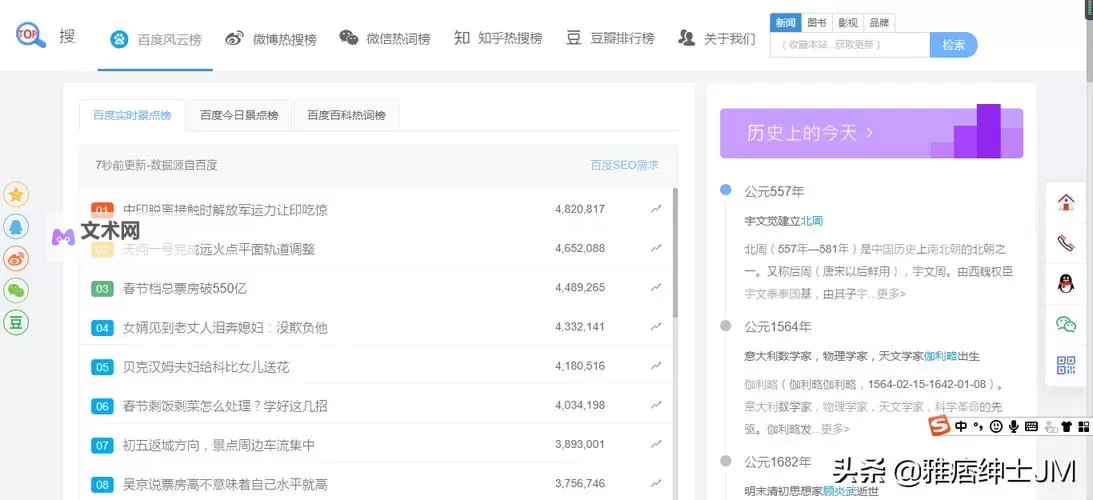

数据通过抓取、清洗、标注、聚合等环节汇入统一面板。分析维度包括关键词、情感极性、时间序列、地域分布与议题结构,呈现出热度梯度与情感走向。决策者、媒体人、品牌方和普通民众都能在同一地图上读出趋势的形状。

这类平台为新闻报道提供底色,为企业的用户体验与公关策略提供情报,为治理实践提供早期信号。危机苗头、政策关注点、公众诉求的转移都可被捕捉到,警示与调适的时点因此而更清晰。

但数据并非全景镜像,背后隐藏着选择偏好、算法调度与噪声干扰。不实信息的放大效应、话题传播的断点、区域差异的遮蔽,都可能让读者走偏。审慎的多源比对、透明的方法披露,成为抵御偏差的要素。

这类网络视角像城市的风向标,记录群体的诉求、关切及忧虑,但不替代田野观察与深度访谈。它提供的是侧面的证据,辅以质性分析,帮助社会在喧嚣中寻到可承受的共识。

在一次关于交通治理的公开讨论中,不同地区的情绪分布差异成为议程的重要线索。通过对比热度波峰的时间点、媒体关注与民众反馈,相关部门得以微调方案,减少冲突与误解。

把脉社会情绪是一门需要数据、方法与伦理共同呵护的工作。数字晴雨表若具备清晰的标注、可追溯的过程与对多元声音的尊重,便能成为公共理性的一部分,而非单纯的风声。