夜幕降临,城市的喧嚣像被关小了的灯,屏幕里却有另一轮光在跳动。两扇耳语的声音点亮了地下网吧的桌面,男女同坐,一起把目光投向那条不断翻涌的标题。黑料网更新的不是新闻,而是一场关于隐私的脉搏。屏幕上的图像像潮水般起伏,网友们的手指在键盘上摩擦,敲出一句句灵光、嘲讽、愤怒。

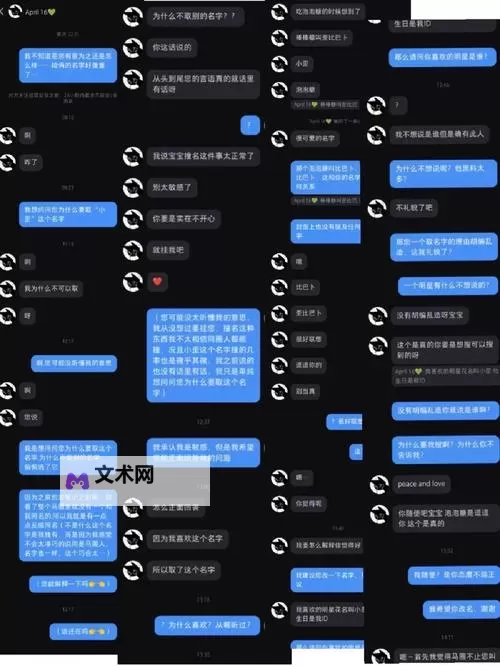

光标跳动,评论像风暴的前哨。一个人负责编译素材,另一个人负责制造戏剧性的落点,更多的眼睛聚焦在每一个细节上。她说一个名字的发音像钥匙,一旦开启就不能再关上;他则用数字把传闻放大,给何以证据的追问留下一道空白。彼此配合,像两只手在夜色里搓出一个巨大的结。

平台不出声,用户出声。能把事实变形的不是他们的意图,而是时间的海潮。受访者变成拼图碎片,粉丝把碎片重组成无数版本,谁也不肯放弃对真相的追问,却经常忘记脆弱的人也有名字与生活。人群里有一个青年,他的指尖因兴奋而发热,嘴角却掩藏着一抹自嘲。他知道某些秘密如果落地,照亮的并非真相,而是伤害。

夜细碎得像玻璃,灯光在窗上留下金色的线。键盘咔嗒,像雨点击打铁皮,信息在空气中变得刺耳。每一次点击都是一次信任的损耗,最后只剩下一个空洞的回声。咖啡香混着旧纸味,三五成群的讨论像聚会的仪式,欢呼、嘘声、安慰、指责交替出现。有人说风暴过后会平息,可谁又能真正忘记那些名字与表情?

我站在门口,看见两盏夜灯照在墙上,影子像被网格切开的形状。写作的人要有边界,观看的人要有距离,屏幕却拉扯着两端的心。风暴退去时,留给城市的或许不是答案,而是一面镜子,照出每个人心里的好奇与胆怯。若夜里不再有人热捧轰鸣,网海仍会翻涌,因为好奇心像潮汐,总在黑夜里找寻新的岸。